Menschen, die aufgrund von Krankheiten bewegungsunfähig sind, können sich oft nicht physisch ausdrücken. Vor allem für Menschen, die mit Hilfe von körperlicher Arbeit ihr täglich Brot verdienen, ist dieser Einschnitt bedeutend. Auch zahlreiche Künstler konnten in Folge von Krankheiten ihr Handwerk nicht mehr durchführen. Das Verfahren „Brain Panting“ ermöglicht es ihnen jetzt trotzdem. Mit Hilfe […]

Schlagwortarchiv für: Gehirn

Du bist hier: Home » Gehirn

Beiträge

Bis heute konnte nicht übereinstimmend festgestellt werden, wie Depressionen entstehen. Wirft man einen Blick in die Fachliteratur, so werden in der Hauptsache sechs Faktoren diskutiert, die das Risiko erhöhen, an Depressionen zu erkranken. Zum einen können neurobiologische und genetische Faktoren Auslöser sein. Starke Belastungen im psychosozialen Bereich können ebenso ursächlich sein, wie eine Disposition der […]

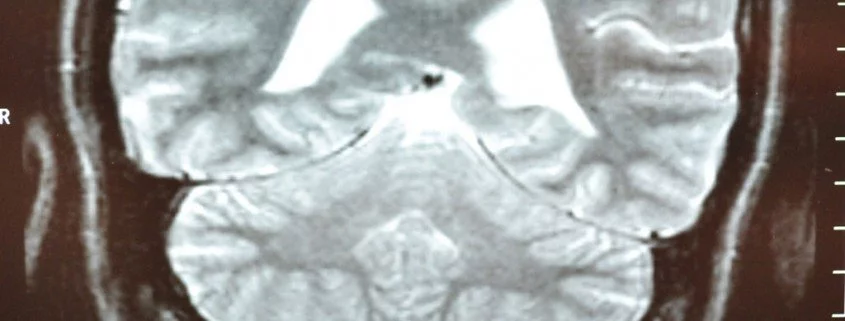

Anhand von sehr komplexen Programmen wollen Neuroforscher das Gehirn genauestens unter die Lupe nehmen. Dabei wollen sie heraus finden, wie Gedanken und Gefühle in unserem Kopf entstehen. Neue Methoden sind dafür von Nöten. Eine lange Forschung Schon seit über 100 Jahren suchen Forscher nach Antworten, sie möchten nämlich wissen wie unser Gehirn funktioniert. Was passiert […]

Das Internet offeriert dieser Tage allerlei verrückte Sachen. Zu diesen zählt eindeutig der angebliche Gedankenbeschleuniger aus Amerika. Anthony zeigt auf Youtube wie man seine Gedanken mit Hilfe eines selbstgebastelten Elektroschockers beschleunigen kann. Dafür hat er aus zwei Schwämmen, ein paar Kabeln, einer neun-Volt-Batterie und und einem Gummiband eine Art Elektroschocker für das Gehirn gebastelt, dem […]

Kennen Sie TV-Sendungen wie „Stromberg“ oder „Deutschland sucht den Superstar“? Diese und ähnliche Formate haben dem Wort „Fremdschämen“ eine ganz neue Tiefe gegeben. Finden Sie nicht auch? Im Jahr 2009 wurde das Wort „Fremdschämen“ in den Duden übernommen und 2010 hat es Österreich zum Wort des Jahres gewählt. (Nur so nebenbei – in Deutschland war […]

Fast jeder kennt das Phänomen, oft hat man das Gefühl, dass man an manchen Tagen geistig einfach besser in Form ist. Ist das nur ein Gefühl, oder stimmt das tatsächlich? Dieser Frage wollte ein deutsch-schwedisches Forscherteam nun ein für alle Mal auf den Grund gehen. Ihren Ergebnissen nach gibt es tätsächlich Schwankungen bei der geistigen Leistungfähigkeit. Dass aber, wie […]

Gut gemeinte Ratschläge wie “Mehr Bewegung tut dir gut!” oder “Du solltest nicht so viel Alkohol trinken!” sind ja wirklich nett gemeint, aber möchten wir sie wirklich hören? Oder gibt es Möglichkeiten, dass sie bei uns besser ankommen? Durch ständiges Sitzen und wenig Bewegung fühlen wir uns matt und werden krank. Daher ist es wichtig, […]

Es gibt eine ganze Reihe von Computerprogrammen, die sogenanntes Gehirnjogging anbieten. Glaubt man den Werbeversprechen der Hersteller, so sollen diese das „Gehirnalter“ senken und uns damit fitter im Kopf machen. Allerdings ergab eine große britische Untersuchung, dass diese Programme offenbar weitgehend nutzlos zu sein scheinen. Studien beweisen, Gehirnjogging steigert die geistige Leistungsfähigkeit nicht! Im Rahmen einer Studie […]

Jeder Mensch ist einzigartig. Das bezieht sich nicht nur auf seine physische Struktur, sondern auch auf seine Psyche, seine Persönlichkeit, seine Fähigkeiten, seine Art zu denken und zu empfinden. Nicht einmal eineiige Zwillinge sind hinsichtlich ihre Physis oder ihrer Persönlichkeit identisch. All dies fassen wir in einem Begriff zusammen, wenn wir von Individualität sprechen. Doch was ist […]

Ob Mann oder Frau, es gibt keine Unterschiede im Gehirn. Solche Kategorisierungen scheinen zumindest auf der Ebene des Gehirns wenig Sinn zu ergeben, ergab eine Studie. Die einzigen Unterschiede, die man findet, sind minimal. Die Verlockung ist groß, zu glauben, dass es sowohl ein männliches und ein weibliches Gehirn gibt. Forscher warnen allerdings vor dieser […]

Es ist bereits seit Längerem bekannt, dass Musizieren, wie etwa Klavierspielen, die menschlichen Hirnfunktionen und Hirnstrukturen verändert. Bislang gingen Forscher davon aus, dass die Hirnregionen, die für die Bewegung der Hände und das Hören zuständig sind, mit der Anzahl der in der Kindheit und Jugend mit Üben verbrachten Stunden zunehmen und dass „größer“ in diesem Fall auch „besser“ […]

Was Forscher in Laboren testen, versuchen jetzt auch Laien auf der Couch. Eine Selbstoptimierung der Gehirnzellen mit einem selbstgebauten Gleichstromstimulator soll die Hirnleistung verbessern. Inwieweit ein Erfolg stattfindet und keine Risiken eintreffen, sei jedoch dahingestellt. Grundlage: Die transkranielle Gleichstromstimulation Schon seit vielen Jahren sind Forscher dabei mit elektrischem Strom oder Magnetfeldern die Hirnleistung zu verbessern. […]

Es gibt wohl niemanden, der nicht schon einmal das Gefühl hatte, eine Situation schon einmal erlebt zu haben. Oft sind es ganz banale Dinge wie die Fahrt in der Bahn oder die Begegnung mit einem scheinbar fremden Menschen. Obwohl man genau weiß, dass dies alle neu ist, hat man gleichzeitig das deutliche Gefühl, genau diese […]

Das menschliche Nervensystem nutzt vergangene Seherfahrungen, um uns vorzugaukeln, dass wir Bereiche und Objekte scharf sehen, obwohl unser Auge diese nur unscharf wahrnehmen kann. Zu diesem Ergebnis kam eine Gruppe von Psychologen von der Universität in Bielefeld. Obwohl wir Menschen immer das Gefühl haben, den größten Teil unserer Umwelt wirklich scharf und präzise wahrzunehmen, ist […]

Ausgestreckte Arme, weit aufgerissene Augen, steifes Herumstaksen und dann – nach einiger Zeit – kehrt er unversehrt wieder ins Bett zurück um weiterzuschlafen dann am nächsten Tag nichts mehr von seinem nächtlichen Ausflug zu wissen. Etwa fünf Prozent der Erwachsenen sind somnambul. Sie sind Schlafwandler. Oft wird der Somnambulismus gleich gesetzt mit der Mondsucht, dem […]

Etwa drei bis fünf Prozent der Erwachsenen sind somnambul. Bei Kindern und Jugendlichen ist der Prozentsatz der Schlafwandler wesentlich höher. Etwa 15 Prozent der Fünf- bis 12-Jährigen waren schon mindestens einmal auf nächtlicher Tour. Nach vorne gestreckte Arme und steifes Herumstaksen – oft noch im Pyjama – und dann – nach einiger Zeit – kehrt der Schlafwandler […]

Aus den Hörsälen sind Laptops, Smartphones und Tablets nicht mehr wegzudenken, wenn es darum geht, sich Notizen zu machen. Dennoch sollten Stift und Papier in ihrer Effizienz nicht unterschätzt werden. Das konnten jetzt die Psychologen Pam Mueller und Daniel Oppenheimer zeigen: In einer Studie wurden 65 Teilnehmern Videos von Vorträgen gezeigt. Die Hälfte sollte sich […]

Aufgrund des rapiden Fortschritts der Technik stellen Fragen medizinischer Art die Experten in der heutigen Zeit kaum noch vor größere Probleme. Ganz anders ergeht es zurzeit Forschern aus Italien. Diese stehen im Fall eines Landsmannes, der nach einer Hirnerkrankung plötzlich nur noch französisch spricht, aktuell vor einem großen Rätsel. Der auf den ersten Blick äußerst […]

Unsere Zellfortsätze im Gehirn funktionieren anders als bisher angenommen. Demnach seien sie nicht nur für die Weiterleitung von Signalen verantwortlich, sondern erzeugen auch selbst Impulse. Möglicherweise sind sie sogar für den Großteil der Hirnaktivität verantwortlich. Bisher waren die Aktivitäten von Nervenzellen klar strukturiert. Demnach erzeuge der Zellkörper Nervenimpulse. Ein Axon leitet diese weiter und gibt […]

Wissenschaftler fanden anhand von Studien heraus, dass Schwangerschaften in Gehirnen von frischgebackenen Müttern langfristig Spuren hinterlassen. Dabei bauen gewisse Areale des Gehirns eher ab als auf – scheinbar jedoch nicht zum Nachteil. Anhand einer neuen Studie stellten Forscher an der Universität Leiden in den Niederlanden unter der Projektleitung von Elseline Hoekzema fest, dass sich eine […]