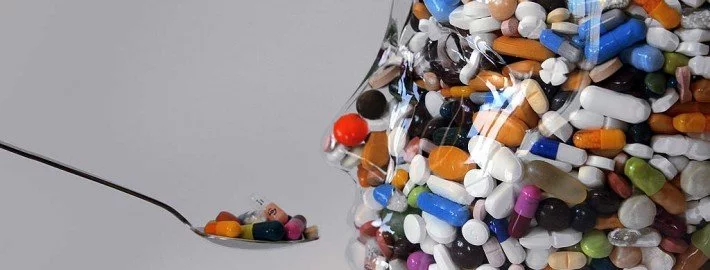

Depressive Störungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen überhaupt. Sie können in ganz verschiedenen Ausprägungen auftreten, wie etwa Angststörungen oder der bekannten posttraumatischen Belastungsstörung. Zur Behandlung dieser gesundheitlichen Probleme werden heute in der Regel Antidepressiva eingesetzt. Wobei die Bandbreite der damit behandelbaren Gesundheitsstörungen sehr breit gefächert ist. Dazu gehören etwa Panikattacken, verschiedene Angststörungen und Essstörungen. Aber auch […]

Schlagwortarchiv für: Antidepressiva

Du bist hier: Home » Antidepressiva

Beiträge

Depressionen sind in unserer Gesellschaft längst kein Tabuthema mehr, weshalb auch vermehrt über die richtige Behandlung, den Weg aus dem Dunklen diskutiert wird. Während die einen davon ausgehen, dass ausschließlich Medikamente, sprich Antidepressiva, helfen, halten andere eine Gesprächstherapie für unverzichtbar. Welche Behandlung ein Arzt vorschlägt, hängt unter anderem davon ab, von welcher Ursache er ausgeht. […]

Nach dem Absetzen von Antidepressiva ist es nicht selten, dass bei den Betroffenen Entzugssymptome auftreten. Leider ist dieses Phänomen bisher noch kaum erforscht. Doch zahlreiche Mediziner vergleichen die auftretenden Symptome mit denen nach dem Absetzen starker Beruhigungsmittel. Zahlreiche Beschwerden nach Absetzen In den meisten Fällen erfolgt eine Depressions-Erkrankung phasenweise. Befindet sich der Patient gerade in […]

Schlafentzug soll gegen die Symptome von Depressionen ankämpfen, zumindest solange keine Antidepressiva im Spiel sind. Hängen Depressionen und die Wirkung von Antidepressiva mit dem Schlafrhythmus zusammen? Menschen mit Depressionen geht es allen ähnlich, sie wissen, dass Schlaf und Depressionen zusammen hängen. Es gab bisher auch schon einige Testreihen, die gezeigt haben, dass Schlafentzug zu einer […]

Die Zahl der Menschen in Deutschland, die unter Depressionen leiden liegt schätzungsweise bei 4 Millionen. Das ist eine große Zahl und eine noch größere Herausforderung für unser Gesundheitssystem. Während wir oft zwischen einer psychischen und einer physischen Krankheit unterscheiden, zeigt uns die Medizin immer mehr, dass der Übergang viel fließender ist als wir denken. Starke […]

Forschern aus Deutschland ist es nun gelungen, einen neuen Wirkmechanismus bei Antidepressiva nachzuweisen. Dies könnte zu der Entwicklung einer neuen Gruppe von Antidepressiva führen, bei denen der Fettstoff Ceramid eine Rolle spielt. Bisher ging man davon aus, dass Antidepressiva durch eine Veränderung der Reizübertragung zwischen den Nervenzellen, an den Synapsen, wirken. Zumindest setzen hier in der Regel […]

Menschen, die ihre Antidepressiva absetzen, berichten sehr häufig von Beschwerden wie Unruhe, Missempfindung und Angst. Das ist auch der Fall, wenn die Dosierung über einen langen Zeitraum stufenweise reduziert wird. Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass solche Entzugserscheinungen von Ärzten zu lange unterschätzt wurden. Wie wirken Antidepressiva und welche Nebenwirkungen gibt es? Die Liste […]

Viele Menschen mit Depressionen fragen sich, was sie neben Medikamenten und Psychotherapie noch machen können, um ihre Genesung voranzutreiben. Experten warnen aber davor, diese Alltagsmaßnahmen als Ersatz für die Antidepressiva anzusehen. Nur Antidepressiva können die Wiederaufnahme von Botenstoffen im Gehirn beschleunigen – dies sei die Grundlage der Therapie. Bewegung und Licht tun gut Die Wissenschaft […]

Der Begriff der Depression ist den meisten von uns bekannt. Aber die wenigsten wissen, was sich genau hinter dem Fachbegriff Depression versteckt und wodurch diese ausgelöst wird. Bei einer echten Depression handelt es sich um eine psychische Erkrankung. Diese wird auch als affektive Störung bezeichnet. Dabei kommt es zu mehr oder weniger starken Schwankungen des inneren Antriebs. […]

Wenn es um die Erkrankung Depression geht, glauben viele, dass es sich dabei um eine einzige Krankheit handelt. Aber auch wenn die Symptome oft sehr ähnlich sind, unterscheiden Fachleute doch vier verschiedene Depressionsarten. Der Experte spricht von endogener, somatogener, psychogener Depression oder einer Depression in einer besonderen Lebenslage. Endogene Depressionen Bei einer endogenen Depression sind scheinbar keine […]