Borderline-Patienten werden häufig als „Grenzgänger“ bezeichnet. Es ist schwierig das Krankheitsbild zu beschreiben, da diese Menschen zu sehr extremen Denk- und Handlungsweisen neigen. Irrtümlicherweise fallen Berichte zum Thema Boderline oftmals nur schwarz-weiß aus. Erkrankte Menschen leben stets zwischen Gefühlsspitzen, die sich im Bereich von starken Emotionen, wie Liebe oder Hass bewegen. Es gibt Momente, in […]

Schlagwortarchiv für: Zwänge

Du bist hier: Home » Zwänge

Beiträge

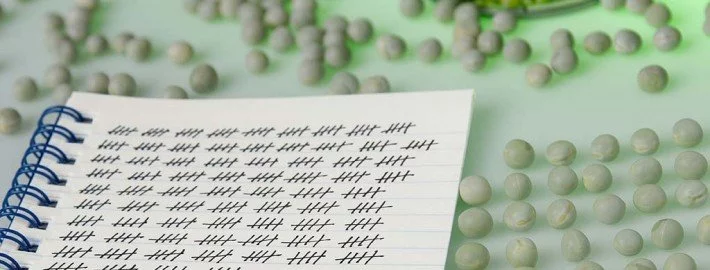

Zwangsstörungen stellen für Psychotherapeuten und Psychiater keine leichte Aufgabe dar. Lange Zeit wurden schwere Störungen nicht behandelt und ungünstige Prognosen führten dazu, dass kaum ein Spezialist bereit war, die Betroffenen zu behandeln. Inzwischen hat sich dieses Bild geändert. Dennoch: Die Therapie kann mehrere Jahre umfassen. Grundsätze der Therapie Grundsätzlich kann eine Therapie nicht auf eine […]

Zwangsstörungen sind vielfältig. Jeder Betroffene entwickelt unterschiedliche Zwänge, die sich vollkommen in Art und Ausprägung unterscheiden können. Dennoch gibt es durchaus einige große Kategorien, die Gemeinsamkeiten von Zwangsstörungen zusammenfassen. Die Klassifizierung wird dadurch überschaubarer. Zwangsgedanken als häufigste Form Die häufigste Form der Zwangsstörungen sind die Zwangsgedanken. Es handelt sich dabei um den Umstand, dass die […]