Neben vielen wichtigen Entscheidungen stehen frischgebackene Eltern vor der Frage: Lasse ich mein Kind impfen oder nicht? In diversen Internetforen entstehen teilweise erhitzte Debatten, denn während Gegner der Schutzimpfung mögliche gesundheitliche Schäden ins Feld führen, behaupten viele Befürworter, dass erst durch die Ablehnung der Impfung ein Gesundheitsrisiko entsteht. Entsprechend groß ist die Unsicherheit – zumal […]

Archiv für die Kategorie: Krankheiten & Vorsorge

Du bist hier: Home » Krankheiten & Vorsorge » Seite 9

Gesundheit Krankheiten & Vorsorge

Das aktuelle Wetter lädt sehr dazu ein sich dem beliebten Wintersport zu widmen. Ob in Form von Skifahrten oder Snowboarding – Wintersport macht Spaß. Er bietet allerdings ebenso Gefahren, besonders für die Haut. Im Folgenden wollen wir Euch die wichtigsten Tipps für die Wintersportzeit zusammenfassen, damit Euer Urlaub auf jeden Fall ein Erfolg wird. Schutz […]

Niemand mag gern zum Zahnarzt gehen. Es ist kein Geheimnis, dass man sich unangenehme Behandlungen durchaus ersparen kann, wenn man Wert auf eine gute Mundhygiene legt. Nun aber zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass häufiges und gründliches Zähneputzen durchaus noch andere positive Wirkungen hat. Die „Apotheken-Umschau“ berichtet, dass in Japan bei einer Untersuchung an 856 Krebspatienten und 2696 Kontrollpersonen […]

Das Thema Übergewicht bis hin zur Adipositas ist längst für alle Schichten unserer Gesellschaft wichtig geworden. Genetische Dispositionen scheinen eine ebenso große Rolle wie das soziale Umfeld und die Erziehung zu spielen, wenn es um die Ausbildung von Übergewicht geht. Forscher haben nun ermittelt, dass bereits die Zeit der Schwangerschaft und die Verbindung mit der […]

Viele Menschen leiden in der heutigen Zeit unter Schmerzen oder fühlen sich schlichtweg nicht wohl in ihrer Haut. Häufig sind Muskelverspannungen die Ursache hierfür, denn die Muskeln verspannen immer dann, wenn sie über einen zu langen Zeitraum unbewegt bleiben und zugleich angespannt werden. Dies geschieht vor allem durch eine einseitige Tätigkeit, wie es bei der Büroarbeit am […]

Ein Buch von Marcel Reich-Ranicki trägt den Titel „Herz, Arzt und Literatur“. In seinem langen und bewegten Leben hatte der bekannteste deutsche Kritiker es nicht nur mit Literatur, sondern auch mit Herz-Beschwerden und Fach-Ärzten zu tun. Was ist der plötzliche Herztod? Vielleicht hätten wir die Bereicherung, die diese Person für die deutsche Kulturlandschaft darstellte, noch länger genießen können, […]

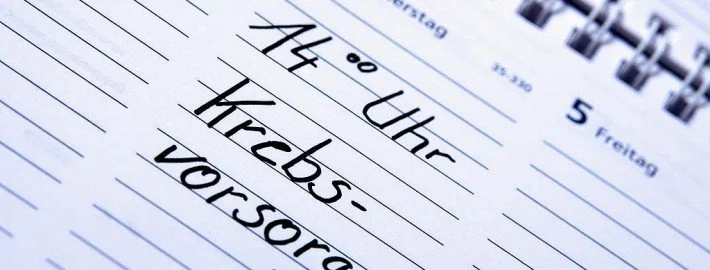

Fast jede Frau kennt die Prozedur im Rahmen ihrer jährlichen Krebsvorsorge. Der Frauenarzt untersucht die Brust mit der Technik der Mammografie. Diese Technik ist in der Lage, Tumore in der Brust zu entdecken. Leider stößt die Mammografie bei jungen Frauen dabei aber auch an ihre Grenzen. Denn das dichte Brustgewebe verhindert eine wirklich gründliche Durchleuchtung der Brust und […]

Krebs. Diese Diagnose kommt für viele, die davon betroffen sind, wie aus heiterem Himmel und trifft sie völlig unvorbereitet. Es wirkt mehr oder weniger zufällig, wen sie trifft. Aber stimmt das auch? Wie man heute weiß, entsteht Krebs nicht zufällig, sondern als Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren, die zu seiner Entstehung beitragen – und die […]

Dass Fruchtfliegen Krebs riechen können, ging vor einiger Zeit durch die Medien. Forscher hatten in Studien festgestellt und verifiziert, dass die Drosophila gesunde Körperzellen von Krebszellen mit Hilfe ihres Geruchssinns unterscheiden kann. Schon seit längerer Zeit stehen Tumore im Verdacht, Duftstoffe wie etwa Alkane freizusetzen. Diese können die Fruchtfliegen erschnüffeln. Auch Hunde können an der […]

Seit Jahrzehnten gelten Impfungen verschiedener Art als idealer Schutz vor Krankheiten, speziell für Kinder. Das Internetportal „Zentrum der Gesundheit“ weist in einem Beitrag darauf hin, dass Impfungen ein gesundheitliches Risiko in sich bergen. Es kann, speziell bei Kindern, größer sein als das, die jeweilige Krankheit zu bekommen. Denn Impfstoffe sind Mischungen chemischer Substanzen, die den Organismus stark […]