Was ist eigentlich ein EKG?

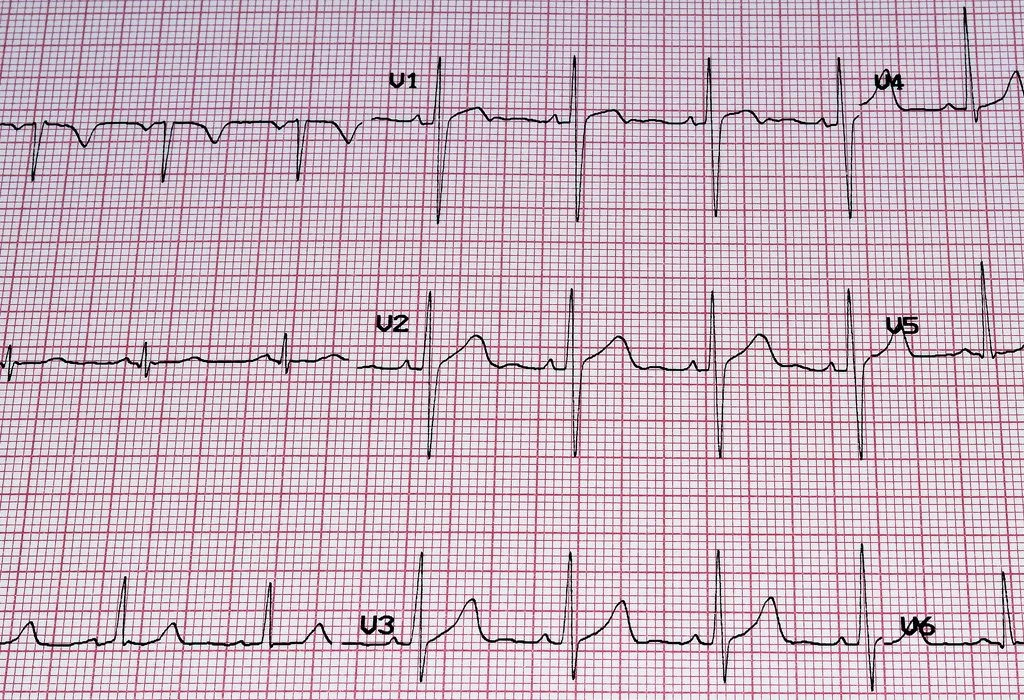

Mit einer Elektrokardiographie (EKG), kann man die elektrischen Vorgänge im Herzmuskel graphisch darstellen. Dadurch erhalten Ärzte wichtige Informationen über die Herzfunktion von Patienten.

Wie funktioniert ein EKG?

Jedes Mal wenn unser Herz zusammenzieht, entsteht eine elektrische Erregung. Diese Erregung wird mit jedem Herzschlag wiederholt. Mit Hilfe von Elektroden, kann man die Spannungsänderungen an der Haut dann ableiten. Die schwachen Signale werden dann vom EKG verstärkt und als Kurve auf einem Display angezeigt. Entwickelt wurde das System bereits im 19 Jahrhundert. Augustus Desiré Wailer leitete im Jahre 1882 das erste EKG bei seinem Hund ab. Es war aber noch ziemlich undeutlich und wurde deshalb später von Willem Einthoven verbessert. Für diesen großen Schritt erhielt er den Medizin-Nobelpreis. Heutzutage gehört das EKG längst zum medizinischen Alltag. Ärzte können viele Informationen aus den elektrischen Erregungen des Herzens ableiten und sogar manche Herzkrankheiten erkennen oder ausschließen.

Wie ein EKG durchgeführt wird

Bevor ein EKG durchgeführt wird, muss abgeklärt werden, ob der Patient unter bestimmten Krankheiten leidet oder Medikamente einnehmen muss. Diese könnten die Ergebnisse verfälschen. Wenn alles im grünen Bereich ist, werden zehn Elektroden am Körper befestigt. Jeweils eine an beiden Armen und Beinen und sechs am Brustkorb. Wenn das alles getan ist, kann man das EKG in weniger als einer Minute schreiben. Die Ergebnisse werden dann von einem Arzt ausgewertet. Es gibt mittlerweile zwar auch Computer, die einfache Auswertungen erledigen können, aber einen richtigen Arzt ersetzen sie noch nicht.

Sonderformen der Elektrokardiografie

Zusätzlich zum normalen EKG, gibt es auch noch ein Langzeit-EKG. Hierbei registriert man die Herzstromkurve bis zu 48 Stunden lang. Eine weitere Form ist das Belastungs-EKG. Beim Belastungs-EKG muss sich der Patient während der Messung körperlich anstrengen. Diese Methoden wendet man an, wenn das normale Ruhe-EKG nicht genügend Antworten bietet. Nebenwirkungen sind beim EKG nicht vorhanden. Die Behandlung ist vollkommen schmerzlos und ungefährlich. Nur beim Belastungs-EKG kann es natürlich zu Verletzungen bei der körperlichen Betätigung kommen.