Benjamin Franklin wird folgendes Zitat zugeschrieben: “Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise“. Übersetzt heißt das: Früh zu Bett und früh aufstehen macht gesund, reich und klug. Das setzt natürlich voraus, dass man gut und ausreichend geschlafen hat. Kann man guten Schlaf wirklich beeinflussen? Ja, man kann Rahmenbedingungen schaffen, […]

Archiv für die Kategorie: Gesundheit im Alltag

Du bist hier: Home » Gesundheit im Alltag » Seite 24

Gesundheit im Alltag

Die Blattfahne wird auch Scheidenblatt oder Friedenslilie genannt. Ihr hierzulande geläufigster Name ist aber ihre wissenschaftliche Bezeichnung Spathiphyllium. Die aus Südamerika stammende Familie dieser dekorativen Pflanzen gehört zur Familie der Aronstabgewächse, umfasst etwa 50 Arten und erfreut sich als grüner Zimmerschmuck in Wohnungen und Büros großer Beliebtheit. Charakteristika Sicher kennen Sie das typischer Erscheinungsbild des Spathiphylliums mit […]

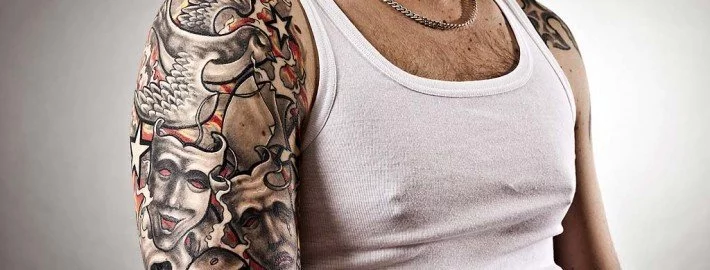

Tattoos galten lange Jahre als Erkennungsmerkmal unter Knastbrüdern und Seefahrern, doch diese Zeiten sind vorbei. Das Tattoo ist längst in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen – sowohl Ärzte als auch Kindergärtnerinnen sind heute tätowiert. Nach neusten Schätzungen tragen circa 20 Prozent der Bevölkerung ein dauerhaftes Bild unter der Haut. Doch die farbenfrohe Körperkunst hat auch […]

Schönsein ist für manche Menschen ein Zeil, dass es um jeden Preis anzustreben gilt. Da wird auch vor Botox nicht Halt gemacht, obwohl es sich dabei, wie der Name bereits eindeutig vermittelt, um einen Giftstoff handelt. Aber was soll’s – wenn’s doch „schee macht“. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher schütteln über solche Ideen den Kopf und […]

Am 4. Februar war Weltkrebstag. Ziel des Tages ist es über Krebs zu informieren und mit Irrglauben auszuräumen. Krebs ist in Deutschland die zweithäufigste Todesursache. An erster Stelle stehen die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Doch die Angst vor Krebs ist viel größer als die vor einem Herzinfarkt, stellte die Krankenkasse DAK in einer Umfrage fest. Der Grund liegt […]

Mit ein bisschen Glück lebt man sein ganzes Leben gesund, ohne einmal an einer wirklich ernsten Krankheit zu erkranken. Unsere Gesundheit ist dennoch keine Selbstverständlichkeit. Im Alltag werden wir ständig mit Dingen konfrontiert und Stoffen ausgesetzt, die uns krankmachen können – vorausgesetzt, wir haben zu viel Kontakt mit ihnen oder ergreifen nicht die richtigen Gegenmaßnahmen. […]

Jeder Körper gibt unterschiedliche Geräusche von sich. Niesen weist meist auf eine Allergie, Erkältung oder schlichtweg die Reizung der Nasennebenhöhlen hin. Aufstoßen oder auch Rülpsen ist oftmals ein Zeichen für eine Übersäuerung des Magens, der sich durch das Aufstoßen Ausgleich verschaffen will. Schnarchen widerum ist vor allem für den Beischläfer anstrengend und kann in vielen […]

In die Sauna zu gehen ist wohltuend und gut für die Gesundheit – das weiß jeder. Doch kann der Saunagang unter bestimmten Umständen auch gefährlich sein? Letztes Jahr zur Weihnachtszeit starben in Ennepetal drei Männer in der Sauna. Die Polizei geht von Kreislaufversagen aus, doch andere mutmaßen, die drei Männer hätten einen Schnapsaufguss gemacht. Alkohol […]

Zuallererst mal: Heute sagt man nicht mehr „Gesundheit“, wenn jemand niest. Zu Zeiten der Pest sagte man es zu seinem Gegenüber nach einem Nieser, gemeint war man jedoch selbst: Man wünschte sich selbst Gesundheit, damit man sich nicht ansteckt. Laut Knigge ist es heute so, dass sich der oder die Niesende entschuldigen sollte. Die Umsitzenden […]

Wir dürften das Alle kennen: Wir befinden uns auf einer weiteren Autoreise und plötzlich drückt die Blase. Natürlich ist gerade in diesem Moment nirgendswo eine Toilette in Sicht. In der Folge bemerken wir, dass wir trotz des Drucks recht lange aushalten bis wir schließlich doch eine öffentliche Toilette gefunden haben. Die Frage, die sich ein […]