Ein Feierabend-Bier oder ein Glas Wein auf dem Sofa – für viele ist Alkohol im Alltag eine kleine Belohnung. Die meisten Menschen kennen ihre Grenzen gut, wissen wie viel sie vertragen und wann sie nicht trinken sollten. Doch bei ungefähr fünf Prozent der Deutschen ist das nicht der Fall, diese ca. 4 Millionen Menschen neigen […]

Schlagwortarchiv für: Forschung

Du bist hier: Home » Forschung

Beiträge

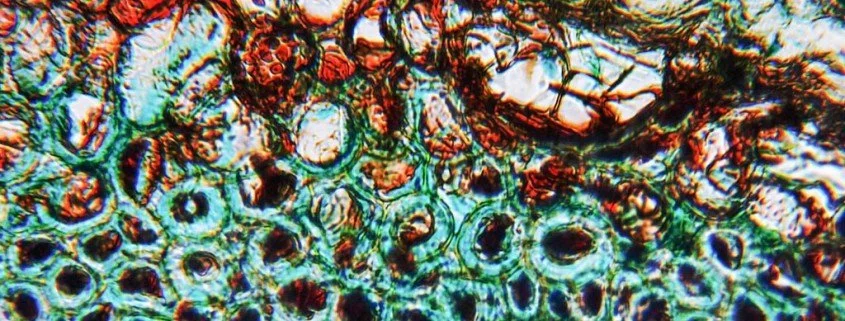

Ein kleiner Überblick der Grundlagenforschung über die unterschiedlichen Projekte des Europäischen Forschungsrates, die mit Hilfe von Grants realisiert werden konnten. Entdeckung einer neuen Krebstherapie Ursprünglich sollte mit dem ERC Consolidator Grant für die Entwicklung eines Medikamentes in Kopenhagen genutzt werden, welches Schwangere vor Malaria schützen sollte. Die daraus entstandenen Entdeckungen könnten jedoch auch die Krebstherapie […]

Die Zahl der Menschen in Deutschland, die unter Depressionen leiden liegt schätzungsweise bei 4 Millionen. Das ist eine große Zahl und eine noch größere Herausforderung für unser Gesundheitssystem. Während wir oft zwischen einer psychischen und einer physischen Krankheit unterscheiden, zeigt uns die Medizin immer mehr, dass der Übergang viel fließender ist als wir denken. Starke […]

Für Forschungen im Autismus-Bereich gingen chinesische Forscher nun einen Schritt weiter, als ihre Kollegen. Sie züchteten autistische Affen. Diese Affen sind sehr viel ängstlichere und weniger sozial als ihre nicht-autistischen Artgenossen. Die Forscher erhoffen sich, durch verschiedene Tests an Affen ein Mittel gegen Autismus zu finden. Nach eigenen Angaben haben chinesische Forscher es wohl über Genveränderungen […]

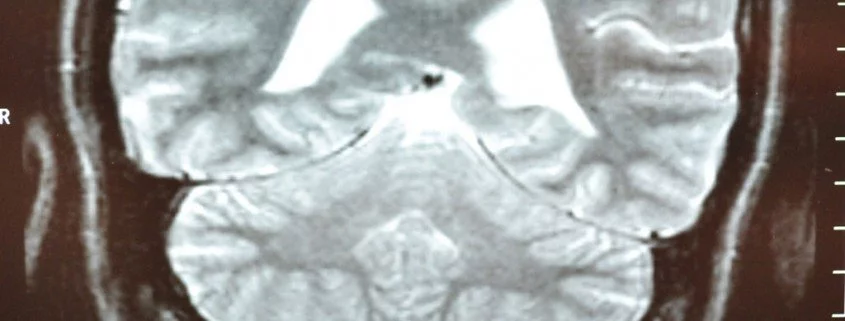

Ob Mann oder Frau, es gibt keine Unterschiede im Gehirn. Solche Kategorisierungen scheinen zumindest auf der Ebene des Gehirns wenig Sinn zu ergeben, ergab eine Studie. Die einzigen Unterschiede, die man findet, sind minimal. Die Verlockung ist groß, zu glauben, dass es sowohl ein männliches und ein weibliches Gehirn gibt. Forscher warnen allerdings vor dieser […]

Das schweizer Forschungsprogramm, das sich auf Stammzellen fokussiert, ist abgeschlossen. Im Zentrum der Forschung zu Parkinson stehen nun zellfreie Therapiemethoden. Weltweit forschen Wissenschaftler an Stammzellen, um diverse Leiden wie Lähmungen oder Herzinfarkte in Zukunft therapieren zu können. Durch die Transplantation von intakten Zellen sollen defekte Zellen ersetzt und so eine Heilung herbeigeführt werden. Professor Hans Rudolf Widmer […]