Das Handy klingelt und trotzdem geht man nicht ran. Dieses Verhalten wird immer häufiger. In manchen Fällen kann es richtig sein, doch ist dieses Phänomen auch durchaus bedenklich. Claudia ist auf Wohnungssuche. Allein in der vergangenen Woche ist sie zu vier Besichtigungen gegangen. Und schließlich hat sie Glück, die Hausverwaltung einer Wohnung entscheidet sich für […]

Archiv für die Kategorie: News & Storys

Du bist hier: Home » News & Storys » Seite 10

Psychologie News & Storys

So-yeong ist Koreanerin und vor kurzem erst 18 Jahre alt geworden. Ihr Vater wollte ihr dazu etwas ganz besonderes schenken. Das würden zumindest wir Europäer zu der Geschenkidee des Vaters sagen, in Südkorea ist dies allerdings keine Seltenheit. Es handelt sich um eine zweite Lidfalte, sprich eine Schönheits-OP. Ihr Vater dachte, damit ihre Jobchancen zu […]

Nahezu keine Kommunikation kommt ohne Gesten aus. Wir Menschen benutzen zwar allerlei Worte, aber begleitend dazu benutzen wir auch zahlreiche Gesten, um das Gesagte zu unterstreichen. Wenn wir wütend sind, erheben wir gerne mal den Zeigefinger und nicht selten hält sich jemand den Bauch, wenn er sich köstlich amüsiert. Gestik ist aus unserer alltäglichen Kommunikation […]

Versicherungen lehnen immer häufiger Kunden bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ab, die an einer psychische Erkrankung leiden, die durch eine Psychotherapie behandelt werden sollte. Das ist auch oft der Fall, wenn die Krankheit schon Jahre zurückliegt. Welche anderen Versicherungsmöglichkeiten gibt es denn? In den USA besucht fast jeder regelmäßig einen Therapeuten. Folglich wird öfter offen über dieses Thema […]

Bei allem was momentan in der Welt passiert, von der Flüchtlingskrise über den Ukrainekrieg bis zum Terror der IS-Miliz, ist es kein Wunder, dass die aktuellen Nachrichten nicht besonders positiv wirken. Beinahe die Hälfte der Bevölkerung bemängelt, diese Art von Fernsehnachrichten seien zu negativ und würden schockieren. Nachrichten machen schlechte Laune Eine Forsa-Umfrage ergab, dass 45 Prozent der Befragten […]

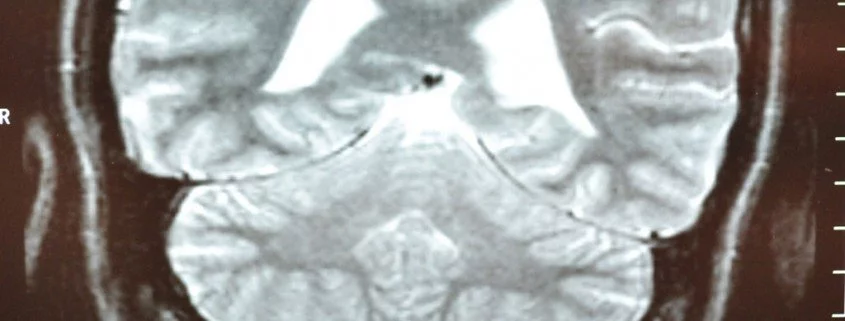

Ob Mann oder Frau, es gibt keine Unterschiede im Gehirn. Solche Kategorisierungen scheinen zumindest auf der Ebene des Gehirns wenig Sinn zu ergeben, ergab eine Studie. Die einzigen Unterschiede, die man findet, sind minimal. Die Verlockung ist groß, zu glauben, dass es sowohl ein männliches und ein weibliches Gehirn gibt. Forscher warnen allerdings vor dieser […]

Bislang hieß es immer, dass Glück das Leben verlängert. Stress, Unzufriedenheit und generelles Unwohlsein bekamen noch keinem Menschen gut, weshalb auch die Lebensqualität darunter leidet und das Leben merklich verkürzt. Doch nun zeigt sich, dass dem wohl nicht so ist, zumindest bei Frauen. Eine Forschergruppe von der Universität New South Wales hat in dem Fachmagazin „The Lancet“ […]

Laut einer Studie sind Deutsche zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder glücklicher. Insgesamt stellte sich aber heraus, dass die Zufriedenheit ungerecht verteilt ist. Dabei legte vor allem eine Region kräftig zu. Die Zufriedenheit im Osten nimmt zu. Der Unterschied zwischen Ost und West ist so klein wie seit 25 Jahren nicht mehr. Bernd Raffelhüschen […]

Die Debatte um Sterbehilfe ist nun stärker denn je in den Niederlanden angekommen. Bislang existieren zahlreiche illegale Wege, über die sich Betroffene lebensendende Pillen in die Niederlanden importieren lassen können. Dieses Verfahren ist bislang noch illegal und soll nun legalisiert werden. Was bedeutet dieser Schritt für ein selbstbestimmtes Leben respektive Lebensende? Bisherige Regelungen zur Sterbehilfe […]

Ein rosa Pille unter dem Namen Addyi, jedoch besser bekannt unter dem Spitznamen „Viagra für Frauen“ kommt nun auf den US-amerikanischen Markt. Viele Gynäkologen sind jedoch eher skeptisch und warnen vor dem neuen Arzneimittel. Bereits zweimal hatte die Firma von Addyi versucht eine Genehmigung für den US-Markt zu erlangen, zweimal war sie gescheitert, im August […]

Drei Medizinprofessoren kritisieren die Norah-Studie (Noise-Related Annoyance, Cognition and Health). Es handelt sich dabei um eine Studie zu den Gesundheitsrisiken von Verkehrslärm. Sie kritisieren vor allem, dass weder Ärzte noch Patienten diesen Risikofaktor für Herzkreislaufprobleme regulieren können. Dafür ist einzig und allein die Politik verantwortlich. Sie fechten auch die Ergebnisse der Studie an, die Bluthochdruck […]

Im Vergleich zum Menschen vergießen Tiere keine von Emotionen ausgelösten Tränen. Bei den Menschen hingegen sind die Tränen evolutionsbedingt. Wann wir anfangen zu Weinen, wird durch Hormone und kulturelle Regeln bestimmt. Tränen tragen unsere Emotionen nach außen. Wir weinen bei verschiedenen Gefühlslagen: wenn wir traurig sind, wenn wir wütend sind, wenn uns etwas rührt, wenn […]

„Nein, bitte kein Foto, ich sehe so schrecklich darauf aus, ich bin nicht fotogen!“ Solche Ausrufe hört man nur allzu oft oder hat sie eventuell selbst schon einmal geäußert. Das gute Zureden von Freunden hilft meist auch wenig, wir bestehen darauf, dass das Bild sofort gelöscht wird. Aber warum finden wir oftmals Fotos von uns […]

Massagen oder Handauflegen – Menschen lieben es, zu berühren und berührt zu werden. Das Bedürfnis nach Hautkontakt sei tief verankert. Auch in Therapien von Medizinern und Psychologen ist diese Wirkung bekannt. Beispielsweise können Berührungen beruhigen, den Blutdruck senken und Stress abfallen lassen. Wer es gewohnt ist, mit anderen in körperlichem Kontakt zu sein, ist entspannter, […]

Wer voyeuristisch veranlagt ist, zieht seine Erregung aus der Beobachtung. Der Begriff des Voyeurismus stammt vom französischen “voir” = “sehen”, “le voyeur” = “der Seher”. Meist sind es Männer, die eine Frau heimlich beobachten. Es erregt sie, wenn sie beim Auskleiden oder gar bei sexuellen Handlungen als Beobachter fungieren können. Meist befriedigt sich der Voyeur […]

In einer Studie der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig haben sich Prof. Dr. Elmar Brähler und sein Expertenteam mit dem Zusammenhang psychosozialer und geographischer Faktoren bei der Entstehung von Übergewicht im Kindesalter beschäftigt. Rund 15 % der Kinder in Deutschland sind übergewichtig und alarmierende 6 % von ihnen sogar bereits adipös. Ist es doch noch jedem […]

Der Fall von einem Hochhaus, Einbrecher im eigenen Heim oder der Angriff eines übermannsgroßen Monsters: Die Motive von Albträumen jagen uns meist nicht nur einen gehörigen Schock ein, sondern sind auch recht vielseitig; ob bestimmte Themen vorherrschend sind und wie die Gefühlswelt aussieht, die einen Albtraum begleitet, hat nun ein Forscherteam aus dem kanadischen Montreal genauer […]

Der Hashtag #notjustsad versammelt zahlreiche Erlebnisberichte von psychisch kranken Menschen, die sich über ihre Erfahrungen mit ihrer Krankheit und auch mit der Begegnung mit ihrer Umwelt austauschen. Der Titel notjustsad drückt bereits aus wie schwierig die Beziehung von Gesellschaft und psychischen Leiden immer noch ist. Physische Krankheiten finden nach wie vor mehr Anerkennung und Verständnis […]

Psychologen haben jüngst herausgefunden, wieso manche Menschen mehr Glück empfinden können als andere. Desweiteren sind sie zu einem Schluss gekommen, wie man Menschen mit weniger Glück helfen kann. Man kann die Angst vor Spinnen, Schlangen oder Höhenangst nachvollziehen. Die Angst vor dem Glück jedoch ist für viele nicht wirklich verständlich. Diesem Phänomen sind Psychologen auf […]

Die meisten Menschen nehmen sich zwar immer wieder vor, mehr und regelmäßig Sport zu treiben. Jedoch sind, ein- oder zweimal pro Woche, meist die Regel. Es gibt aber auch Zeitgenossen, die sich täglich und fast schon zwanghaft sportlich betätigen müssen. Es kann sogar soweit kommen, dass die Betroffenen mit der Zeit die Kontrolle über sich […]