Wie bilden sich Automatismen? Warum wird einmal gelerntes Verhalten wie Fahrradfahren oder Klavierspielen nicht verlernt? Wissenschaftler der Charité Berlin haben bei Parkinson-Patienten untersucht, welche Hirnstrukturen wiederkehrende Handlungsabläufe steuern. Sequentielles Verhalten Die Fähigkeit des Menschen, Regelmäßigkeiten in einer Abfolge von Ereignissen erkennen und speichern zu können, um sie später als Automatismen in bestimmten Situationen abrufen zu […]

Schlagwortarchiv für: Parkinson

Du bist hier: Home » Parkinson

Beiträge

Mehr und mehr Menschen erkranken an Parkinson. Die Annahme es handele sich um eine Krankheit, die nur im fortgeschrittenen Alter auftritt, ist weit verbreitet. Doch zählen immer häufiger auch Menschen unter 50 Jahren zu den Betroffenen. Im Verlauf der Krankheit kommt es zu einer Degeneration der Nervenzellen, effektive Heilungsmethoden gibt es noch nicht. Seit 2013 […]

Das schweizer Forschungsprogramm, das sich auf Stammzellen fokussiert, ist abgeschlossen. Im Zentrum der Forschung zu Parkinson stehen nun zellfreie Therapiemethoden. Weltweit forschen Wissenschaftler an Stammzellen, um diverse Leiden wie Lähmungen oder Herzinfarkte in Zukunft therapieren zu können. Durch die Transplantation von intakten Zellen sollen defekte Zellen ersetzt und so eine Heilung herbeigeführt werden. Professor Hans Rudolf Widmer […]

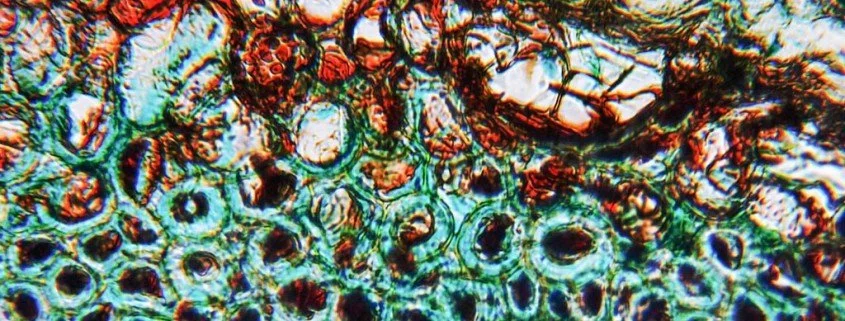

Bei Parkinson Patienten fehlen Dopamin Neurone im Gehirn. Versuche laufen an, diese nachwachsen zu lassen. Dabei konnten Forscher bereits die ersten Erfolge feiern: im Reagenzglas und in Mäusehirnen, trug eine neue Variante Früchte. Forscher fanden heraus, dass über induzierte pluripotente Stammzellen andere Zellsorten im Körper mit einfachen Mitteln in eine andere Zellart umgewandelt werden kann. […]