Kennen Sie das? Nach einer kurzen Nacht sind Sie mindestens noch einen, wenn nicht sogar zwei Tage so hundemüde, dass Sie kaum die Augen aufhalten können. Frischgebackene Eltern oder Mütter und Väter zahnender Kinder erkennt man auch sofort. Schlafmangel wirkt sich auf die Reaktionsfähigkeit aus, was im Verkehr häufig zu Unaufmerksamkeiten und Unfällen führt. Natürlich […]

Schlagwortarchiv für: Gesundheit

Du bist hier: Home » Gesundheit

Beiträge

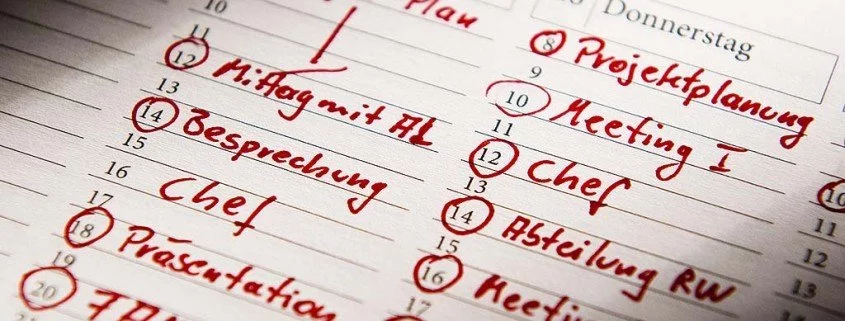

Stress ist ein Begriff, unter dem man im Allgemeinen körperliche und auch seelische Belastungen und die daraus resultierende Reaktion versteht. Man nimmt ihn sowohl mit dem Geist als auch mit dem Körper wahr. Sobald die persönlichen Anforderungen und die Bewältigung dieser nicht mehr im Gleichgewicht stehen, entsteht Stress. Kommt es zusätzlich zur objektiven Belastung noch […]

Gartenarbeit ist sehr beliebt. Das ist auch mehr als verständlich, schließlich ist man an der frischen Luft, man bewegt sich und hat das Gefühl etwas Gutes zu tun. Des Weiteren hilft Gartenarbeit gegen Burn-outs, Ängste und Depressionen. Traumhaft schön, das ist wohl die passende Beschreibung der Mittelrhein-Klinik Bad Salzig bei Boppard. In dieser Klinik findest […]

Das Alter bringt oft seine Herausforderungen mit sich. Doch Verheiratete leben meist länger und gesünder. Denn nicht nur die eigene Zufriedenheit, sondern auch die des Partners bzw. der Partnerin, tragen zu einem gesunden Alter bei. Zufriedenheit und Gesundheit sind von großer Bedeutung im Alter Es ist keine überraschend neue Erkenntnis, dass glückliche Menschen in der […]

Bislang hieß es immer, dass Glück das Leben verlängert. Stress, Unzufriedenheit und generelles Unwohlsein bekamen noch keinem Menschen gut, weshalb auch die Lebensqualität darunter leidet und das Leben merklich verkürzt. Doch nun zeigt sich, dass dem wohl nicht so ist, zumindest bei Frauen. Eine Forschergruppe von der Universität New South Wales hat in dem Fachmagazin „The Lancet“ […]

Zu viel Alkohol ist schädlich für unsere Gesundheit – das ist klar. Welche Folgen kann der Alkoholkonsum oder die Abstinenz auf eine Beziehung haben? Es scheint logisch zu sein Wenn der Partner regelmäßig feiern geht und Alkohol konsumiert und man selbst stets abstinent bleibt, kann das auf Dauer nicht gut für die Beziehung sein. Aber […]

Verhaltensmediziner am Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum Adipositas-Erkrankungen in Leipzig haben sich in einer Studie mit Vorurteilen befasst, die fettleibigen Menschen in der Bundesrepublik entgegengebracht werden. Wie die Ergebnisse ihrer Umfragen belegen, werden an Adipositas leidende Menschen von ihrer Umwelt als faul, dumm und träge beurteilt. Betroffen davon sind in Deutschland rund 16 Millionen Menschen. Denn jeder […]

Wer sich ehrenamtlich engagiert wird von seinen Mitmenschen oft als besonders hilfsbereit und liebenswert eingeschätzt. Dabei ist es egal, ob man sich für Kinder und Jugendarbeit, die Umwelt oder den Tierschutz, einsetzt. Viele engagieren sich freiwillig, um anderen zu helfen und ihnen etwas Gutes zu tun. Nun wurde jedoch anhand einer Studie festgestellt, dass Menschen, […]

Wir alle kennen den Beiklang der Weihnachts- und Neujahrszeit. Das vergangene Jahr wird nicht nur gebührend verabschiedet, sondern auch das neue Jahr mit allerlei guten Vorsätzen begonnen. Vom Abnehmen bis zum Sparen ist so ziemlich alles dabei. Doch welche Vorsätze sind die beliebtesten und wie wirksam erweisen sich diese eigentlich? Die beliebtesten guten Vorsätze Man […]