Dass sich die Psyche auch über Umwege auf den Körper auswirken kann, ist bereits bekannt. Nach Trennungen kann sich der Stresspegel beispielswiese deutlich erhöhen, was eine erhöhte Herzaktiviät verursacht. Ein relativ unbekanntes Phänomen, das durch diese Umstände entstehen kann, ist das Broken Heart Syndrom. Ursachen und Vermutungen Wie verbreitet das Broken-Heart-Syndrom ist, konnte bislang nicht […]

Beiträge

Jedem von uns widerfährt es entweder mal nachts oder am Tag: Die Hand kribbelt unangenehm und lässt sich nicht mehr richtig bewegen. Sie ist eingeschlafen. Wenn das in der Nacht passiert, wird man oftmals davon wach, bewegt das eingeschlafene Körperteil und schon läuft die Durchblutung wieder regelmäßig. Dass diese Symptome einen gefährlichen Ursprung haben könnten, […]

Eine der wohl schlimmsten Nachrichten, die Ihr Arzt für Sie haben kann, ist die Diagnose Morbus Crohn. Tausende von Menschen in den Industrieländern leiden an dieser chronisch entzündlichen Darmerkrankung und müssen oft einem hohen Leidensdruck standhalten. Entstehung Über die Entstehung von Morbus Crohn sind sich die Mediziner bislang nicht einig. Es gibt einige plausible Erklärungsversuche, […]

Wenn die Finger weiß anlaufen und eiskalt sind, dann kann das ein Anzeichen für das sogenannte Raynaud-Syndrom sein. Diese Krankheit wird auch Leichenfingerkrankheit oder Weißfingerkrankheit genannt. Diese Symptome rühren von einer Durchblutungsstörung her. Der Name des Syndroms geht auf den französischen Arzt Maurice Raynaud zurück. Betroffen sind vor allem Frauen Zu 90 Prozent sind weibliche […]

Sie können keine Unterhaltung führen, sie können kein Theater und auch kein Kino besuchen, sie bekommen Probleme bei der Arbeit und am Ende ziehen sie sich immer mehr in die soziale Isolation zurück: Menschen mit chronischem Husten leiden neben dem eigentlichen chronischen Husten unter einer massiven Einschränkung ihrer Lebensqualität. Die (psycho-)sozialen Folgen des chronischen Hustens […]

Mit dem schönen Wetter kommen auch wieder allerlei gesundheitliche Beeinträchtigungen auf uns zu: von Allergieerscheinigungen bis zu Zeckenbissen ist auch dieses Jahr wieder Alles vertreten. Eine besonders beachtenswerte Form der Zeckenbisse löst die Frühsommer-Meningoenzephalitis aus. Zunächst sei zu erwähnen, dass nicht jeder Mensch, der von einer Zecke gebissen wird, an FSME erkrankt. In 70 bis […]

Betroffene der Huntington Krankheit oder Angehörige von Betroffenen haben vielleicht schon davon gehört, doch für alle anderen sind es bewegende Neuigkeiten: Ein Gentest aus Kanada kann herausfinden, ob ein Mensch im Laufe seines Lebens an dem schweren und unheilbaren Nervenleiden Morbus Huntington erkranken wird. Da es sich bei dieser Krankheit um eine Erbkrankheit handelt, macht […]

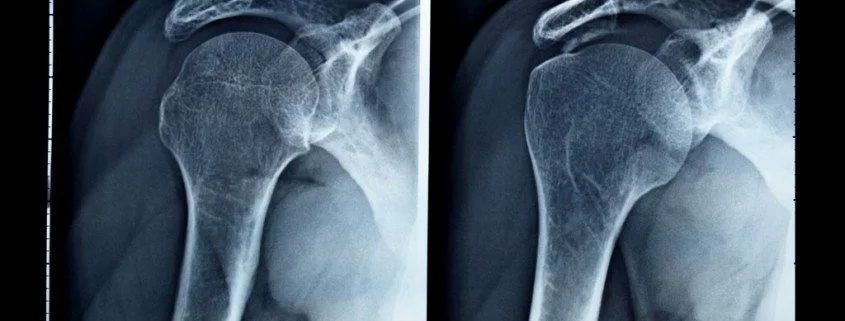

Die Kalkschulter, im medizinischen Fachjargon auch Tendinosis calcarea genannt, wird durch Kristalle aus Kaliumsalzen hervor gerufen, die sich in das Schultergewebe einlagern. Diese Kritalle reichern sich an einer Sehne, die zum Schultergelenk führt, an und verursachen beim Betroffenen starke Schmerzen. Betroffen sind vordergründig Frauen zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr. 30 Prozent der Betroffenen sind […]

Die Krankheit Grüner Star, medizinisch Glaukom genannt, wird oftmals erst sehr spät diagnostiziert und führt dann zu erheblichen Beeinträchtigungen der Sehfähigkeit. In Deutschland sind ca. 1 Millionen Mensch von dieser Augenkrankheit betroffen und doch gibt es bislang kaum Präventionsangebote. Was ist Grüner Star? Bei der Erkrankung „Grüner Star“ sind die Nervenfasern und Nervenzellen des Sehnervs […]

Du bist ständig müde und antriebslos und weißt nicht warum? Junge Frauen werden oft von solchen Symptomen geplagt. Die moderne Frau schiebt solche Erscheinungen auf die beruflichen und privaten Anforderungen, denen sie sich stellen muss. Aber nicht der Dauerstress ist dafür verantwortlich, sondern ein Eisenmangel ist oft die Ursache dafür. Denn Eisen ist wichtig für […]