Schwangerschaft und Epilepsie – das ist ein Thema, das junge Frauen beschäftigt, die wegen Epilepsie in Behandlung sind. Fest steht, dass sich eine betroffene Frau über die Risiken informieren muss, die mit der Krankheit einhergehen. So ist für Kinder von Eltern, die an Epilepsie erkrankt sind, ein höheres Risiko gegeben, auf die gleiche Weise zu […]

Archiv für die Kategorie: Babywunsch & Elternschaft

Du bist hier: Home » Babywunsch & Elternschaft » Seite 10

Gesundheit Babywunsch & Elternschaft

Dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Wie gefährlich sich Nikotin auf den Organismus von Kindern auswirkt, sollen die folgenden Punkte aufzeigen. Gleichzeitig soll klar gemacht werden, wie man Kinder vor dem Rauchen respektive dem Kontakt mit Nikotin generell schützen kann. Studien haben gezeigt, dass etwa 80 Prozent der erwachsenen Raucher, bereits als Kinder […]

Die Trotzphase stellt sich vor allem für Eltern als ein Problem heraus. Jedes Kind durchläuft diese Phase, die in der Pädagogik unter dem Begriff Autonomiephase bekannt ist. Die Begriffe Trotzphase und Trotz sind stark negativ geprägt, obwohl sie in der Entwicklung zum erwachsenen Menschen eine wichtige Aufgabe erfüllen. Die Trotzphase ist vielmehr als nur eine […]

Erst kürzlich wurde in Göteborg die erste Gebärmuttertransplantation vorgenommen. Es handelte sich dabei um die Verpflanzung von der Mutter auf die Tochter. Es war die erste Operation dieser Art und die Planung dauerte knapp drei Jahre. Derzeit werden vor allem ethische Bedenken diskutiert. Ethische Bedenken und Risiken Grundsätzlich sind an der Transplantation nicht nur die […]

Die Schwangerschaft ist eine Zeit voller Veränderungen. Die Partnerschaft stellt sich auf das neue Familienmitglied ein und auch die Mutter spürt, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Mit der Schwangerschaft kommt es auch zu einer Umstellung des Körpers der Mutter, der verschiedenen Beschwerden ausgesetzt ist. Homöopathie kann einen Beitrag dazu leisten die Probleme zu minimieren und […]

Das Kind zappelt und kann nicht stillstehen. Hin und wieder ist es aggressiv und in der Schule kann es sich nicht konzentrieren, wodurch sich schlechte Noten einstellen. Wird in dieser Situation ein Arzt konsultiert, dann ist die Diagnose häufig das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom mit Hyperaktivität (ADHS). Die Diagnose wird allerdings in vielen Fällen viel zu schnell gestellt, […]

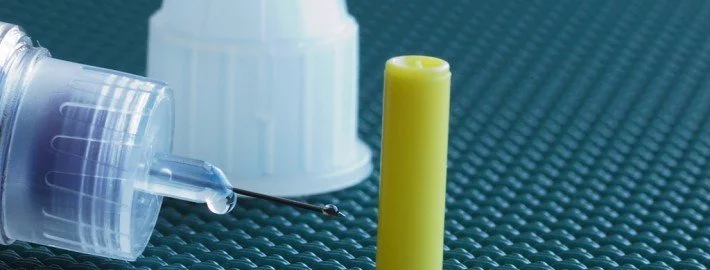

Das Zahnen ist ein natürlicher Prozess, den jeder Mensch einmal im Leben durchläuft. Das Zahnen ist mit Schmerzen verbunden, da sich der Milchzahn durch das Zahnfleisch schiebt. Homöopathie ist eine Möglichkeit, um diese Zeit relativ schmerzfrei zu überstehen und die Probleme zu mildern. Das Kind zunächst beobachten Wie bei allen Anwendungen der Homöopathie gibt es […]

Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom mit Hyperaktivität (ADHS) bringt für das betroffene Kind und die Familie viele Probleme mit sich. Unkonzentriertheit, ständige Unruhe und Vergesslichkeit sind nur wenige Einbußen, die allgegenwärtig sind. Doch nicht jedes ADHS-Kind benötigt die Psychostimulanzien, die heute sehr schnell verschrieben werden. Gerade bei leichten Fällen gibt es sanftere Methoden, wie die Homöopathie. Mehrere Ebenen […]

Alleine in Europa sind derzeit über 50 Millionen Menschen wegen Diabetes in Behandlung. Die Zahl der Betroffenen steigt stetig an. Und doch sind viele Mythen über die Krankheit im Umlauf, die auch das Verhalten der Diabetiker selbst beeinflussen. Diabetes ist eine Erkrankung, die noch immer von Irrtümern und Vorurteilen geprägt ist. Nicht immer muss der […]

Das Prämenstruelle Syndrom (kurz: PMS) betrifft 30 bis 50 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter. Einige Tage vor dem Einsetzen der Monatsblutung kommt es zu einem komplexen Beschwerdebild, das nicht nur von Frau zu Frau unterschiedlich sein kann, sondern auch von Mal zu Mal variiert. Am häufigsten und schwersten treten die Beschwerden bei Frauen um […]