Bei Erkältungen tut Inhalieren richtig gut. Egal ob mit Dampfbad oder Düsen-Vernebler. Dabei gibt es jedoch ein paar Dinge zu beachten. Inhalieren lindert den Husten, befreit die Nase und befeuchtet die Schleimhäute. Daher ist das Inhalieren bei Erkältungen ein beliebtes Hausmittel. Inhalieren: Welche Arten von Inhalatoren gibt es? Früher wurde dies einfach mit einem Topf […]

Archiv für die Kategorie: Therapie & Verfahren

Du bist hier: Home » Therapie & Verfahren » Seite 3

Gesundheit Therapie & Verfahren

Wie funktioniert das Ganze? Hat man eine Allergie, so reagiert das Immunsystem meist sehr empfindlich auf Stoffe der Umwelt, wie zum Beispiel Pollen, Schimmelpilze oder Nahrungsmittel. Hat man eine Soforttyp- Allergie, so bildet der Körper Abwehrstoffe, in Form von Antikörpern, gegen diese bestimmten Stoffe der Umwelt. Kommt man nun wieder in Kontakt mit diesen Stoffen, […]

Was kann mit einer Herzkatheter- Untersuchung erreicht werden? Durch eine Herzkatheter-Untersuchung kann beispielsweise der Druck in den Herzkammern gemessen werden. Dadurch können zum Beispiel Herzklappenfehler oder auch eine Verengung in den Herzkranzgefäßen festgestellt werden. Wird eine Engstelle festgestellt, so kann der Arzt diese meist sofort bei dem Eingriff entfernen. Verschiedene Arten der Herzkatheter- Untersuchung Es […]

Bei einer beginnenden Erkältung sollte man sich ins Bett legen und Schwitzen, z.B. mit Hilfe von mehreren Tassen Lindenblütentee. Die Lindenblüten sind in der Apotheke erhältlich und eignen sich auch gut zum Inhalieren. Zusätzlich befreien Nasenspülungen von Schleim und Erregern und erleichtern das Atmen durch die Nase. Das Immunsystem stimulierende Wirkstoffe wie Kapland-Pelargonien-Extrakt oder Ecchinacea […]

Das Rapskissen ist sehr wirksam, da Raps sehr viel Öl enthält, kann Wärme in einem solchen Wärmekissen lange gespeichert werden. Außerdem kann es auch als Kältekissen dienen. Für ein solches Kissen wird zum Beispiel ein Kissenbezug mit sauberen und trockenen Rapssamen gefüllt. Als Wärmekissen kann man es beispielsweise bei Nacken- und Rückenverspannungen, bei Migräne oder […]

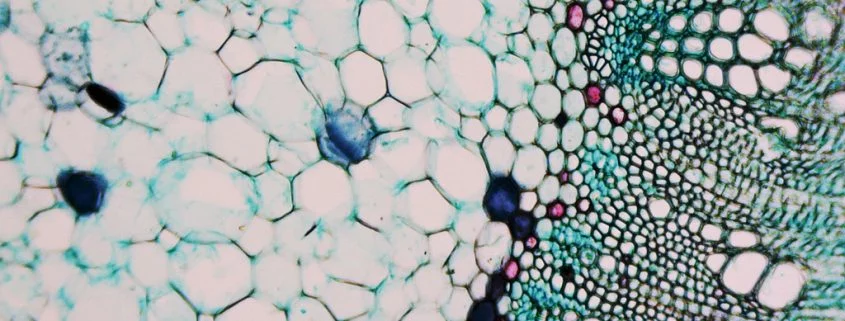

In Zukunft kann Hautkrebs vielleicht schneller erkannt werden. Das neue und nichtinvasive Verfahren ist zwar noch sehr experimentell und wurde noch nicht allzu oft getestet, könnte aber einen entscheidenden Schritt in Richtung Früherkennung bieten. Mitochondrien in Hautkrebszellen leuchten unter dem Mikroskop Genutzt wird dabei ein Multiphotonenmikroskop, welches Mitochondrien von Hautzellen in ihrem Aufbau und mit […]

Der Begriff erscheint kompliziert, das Prinzip dahinter ist jedoch ganz einfach. Spezielle Einlagen sollen dafür sorgen, dass das eigene Körpergleichgewicht wieder in die richtige Bahn gebracht wird. Dabei sprechen die Einlagen die Körperwahrnehmung an – wirken also propriozeptiv. Der Begriff Podoätiologie setzt sich aus dem griechischen Wort „Podo“ für Fuß und dem medizinischen Bereich Ätiologie […]

Augenjucken, ständiges Niesen, gereizte Schleimhäute. Die beschwerliche Zeit für Allergiker hat begonnen. Aber was was hilft gegen die Pollen aus der Natur? Die sogenannte Hyposensibilisierung verspricht eine Linderung der Beschwerden. Die Hyposensibilisierung Bei der Hyposensibilisierung werden einem Allergiker hohe Dosen von Allergenen gespritzt, gegen die er reagiert. Auf diese Art soll sich der Allergiker an […]

Oft ist es ein Unfall, der einen längeren Krankenhausaufenthalt nötig macht. Doch auch nach diesem sind viele nicht direkt wieder einhundert Prozent genesen. Eine Reha kann hier Abhilfe schaffen und ermöglicht es den Patienten, sich zu erholen und wieder Kraft zu tanken. Aber auch ohne eine vorhergehende Erkrankung kann eine Kur beantragt werden. Sie stellt […]

Mediziner warnen davor, dass Kontrastmittel die bei MRTs verwendet werden zu Metallrückständen im Körper führen können. Lange Zeit galt das MRT als ungefährliche Alternative zu Röntgenstrahlen, um Entzündungen und Tumore zu erkennen. Doch nun warnen Ärzte vor MRTs mit Kontrastmitteln. Einige Bestandteile dieses Mittels scheinen sich im Gehirn abzulagern. Laut der Food and Drug Administration […]