Auf der Welt-Aids-Konferenz war Truvada das Hauptthema. Es handelt sich dabei um eine Pille, die vor HIV-Infektionen schützen kann. Es wäre aber wohl etwas gewagt, nur auf dieses Medikament zu zählen. Die Ema (Europäische Arzneimittelbehörde) hat empfohlen, ein Mittel zur HIV-Prophylaxe zuzulassen. Durch die tägliche Einnahme dieses Medikaments kann das Risiko für HIV-Infektionen deutlich verringert […]

Archiv für die Kategorie: Forschung & Wissenschaft

Du bist hier: Home » Forschung & Wissenschaft » Seite 8

Gesundheit Forschung & Wissenschaft

Dass der Bildungsgrad einen Einfluss auf das Risiko hat, an einem Hirntumor zu erkranken, scheint auf den ersten Blick unsinnig. Aber britische Forscher veröffentlichten im vergangenen Monat eine Studie mit dem überraschenden Ergebnis, dass das Bildungsniveau wohl doch einen Einfluss auf die Erkrankungsrate zu haben scheint. Wie genau der Zusammenhang zustande kommt, konnten die Forscher […]

Können Hühner vor Malaria schützen? Die Antwort auf diese Frage könnte die Malariaforschung revolutionieren, denn bereits seit Jahrzehnten ist Malaria eine der gefährlichsten tropischen Krankheit, die in jedem Jahr eine Vielzahl an Opfern fordert. Noch immer sind die Forscher weltweit auf der Suche nach einem effektiven Schutz vor den Stichen der Anophelesmücke, die als Hauptüberträger […]

Zum ersten Mal konnte an der Rockefeller University in New York ein Erfolg im Kampf gegen HIV gefeiert werden. Während einer Immuntherapie konnten durch geklonte Antikörper HIV-Viren zerstört werden. Um HIV endgültig in den Griff zu bekommen, muss das Immunsystem allerdings in einem besonderen Maße gestärkt werden. Therapie mit Antikörpern Bei einem gesunden Menschen sorgen […]

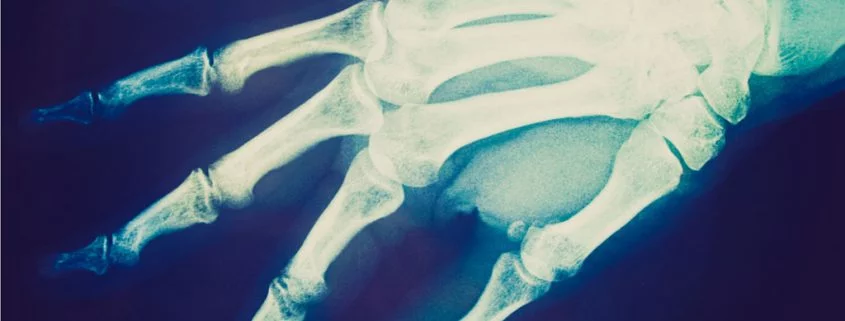

Das Material aus dem unsere Knochen bestehen ist äußerst flexible, gleichzeitig leicht und robust. Aus diesem Grund fällt es Ärzten oft schwer, mit den vergleichsweise schwierig zu verarbeitenden Ersatzmaterialien zu arbeiten. Nun stellen Forscher ein neues Material vor, welches mit Hilfe eines 3D-Druckers herzustellen ist. Überraschend elastisch Ramille Shah ist Materialwissenschaftlerin an der Northwestern University […]

Borreliose ist eine Krankheit, die auch von Mücken übertragen werden kann. Es handelt sich dabei um eine Infektionskrankheit. Diese Krankheit wird durch Borrelien verursacht, Bakterien die beispielsweise durch Zeckenbisse auf den Menschen übertragen werden. Borrelien lassen sich in verschiedene Arten einteilen. Zu den Arten gehören Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borellia afzelii und Borrelia spielmanii. Weil […]

Erkältungssprays enthalten Fusafungin, doch wie lange wird das noch so sein? Der Ausschuss für Risikobewertung (PRAC) der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA hat eine Empfehlung abgegeben, in der es zu einem Widerruf der Zulassungen für Fusafungin-haltige Mund- und Nasensprays rät. Der Grund dafür ist die ansteigende Zahl der Meldezahlen zu schweren allergischen Reaktionen bei Kindern und Erwachsenen. Obwohl […]

In den letzten Monaten ist die Frage, ob Impfungen schädlich oder gesundheitsfördernd sind, mehr denn je diskutiert worden. Impfgegner verweisen auf die möglichen Nebenwirkungen und Befürworter schwören auf die schützende Funktion von Impfungen. Gegen zahlreiche Krankheiten gibt es inzwischen Impfungen. Gegen die Grippe, Masern, Windpocken und 24 weitere Krankheiten gibt es bereits Impfstoffe. Nun sollen […]

Medizinische Studien sollen gemeinhin Aufschluss über Krankheiten, deren Verlauf sowie Symptome und Behandlungsmöglichkeiten geben. Bei besonders schwerwiegenden Krankheiten greifen Betroffene und Angehörige manchmal mit einem letzten Hoffnungsschimmer zu dieser Möglichkeit. Ein besonders abschreckendes Beispiel zeigt nun, dass nicht jede medizinische Studie nur Gutes mit sich bringt. Es zeigte sich, dass der Direktot der Haunerschen Kinderklinik […]

Krebserkrankungen haben sich leider zu einer Art Volkskrankheit entwickelt. In nahezu jedem familiären oder freundschaftlichen Umfeld findet sich diese Erkrankung wieder und auch wenn sie inzwischen sehr gut erforscht ist, kommen immer neue Formen auf, die Medizinern Kopfzerbrechen bereiten. Umso wichtiger ist es, dass Methoden und Mittel gegen die tückische Erkrankung Krebs gefunden werden. Eine […]